業餘跑者實務上如何執行挪威式雙閾值訓練?

上個月的日本跑者雜誌中,又再提到了挪威式雙閾值訓練法,主要是針對要以訓練馬拉松的選手做了調整,個人覺得內容滿有意思的,於是整理一下做個紀錄也分享給大家。

決定長距離跑步表現的關鍵因素包括:

1. 最大攝氧量

2. 跑步經濟性

3. 乳酸閾值能力

而對於年紀較長的跑者來說,前二者能夠改變的幅度相當有限,因此還能訓練的就只剩下乳酸閾值訓練了。

(圖片來自日本RUNNET)

不過以往我們訓練所說的LT閾值訓練,通常大家都會直覺認為是Z4喘得要死的配速,不過實際上,挪威式訓練法給的配速並不是我們所想的LT配速,而是稍微慢一點的配速練習,並且一天分為二次執行,一方面可以降低疲勞程度,一方面也可以堆積最大的訓練量。

會開發這樣的訓練模式主要背景是以往選手往往針對比賽配速左右進行大量的訓練,然而成績卻停滯不前,而且不少選手因此受傷或是過度疲勞。因此他們進行實證研究,是否進行略低強度、乳酸值3mmol左右的訓練能否達到更好的訓練效果??

研究比較了以下三種訓練模式:

1. 7-10天內所有的訓練都是在LT附近、之後再改為輕鬆的訓練

2. 每周執行2-3次的長距離LT配速跑(最長26km)

3. 單日執行多次的LT訓練,隔天則是實施輕鬆的訓練

實驗細節基本上就不贅述,大家都可以猜到結果是第三種效果最好,此外一天做二次的閾值訓練也可以堆出比較高的有效訓練量,重點是又不會讓選手太累。

以下是挪威菁英跑者一周的訓練範例(請注意是菁英跑者的課表,不要輕易嘗試!!)

先不要看內容是甚麼,光是周跑量180km就算砍半,一周90km也不是大部分人做得到的,更何況是課表還有強度。不過我們還是探究一下內容好了。

一天的雙閾值跑早上他們都是執行乳酸值在2.5mmol、下午則是在3.5mmol的強度,我們一般跑者當然不可能去測量實際乳酸值,但是簡單來說就是在Z3的下緣與上緣之間的強度。大家其實可以看看自己的Garmin或是Traiingpeaks上面的ZONE3配速區間,就可以抓到應該要跑的配速了。

如果你還是不知道的話,可以用自己的半馬PB平均配速為基準,早上用比半馬配速慢15-20秒、下午用半馬配速慢5-10秒的區間來進行訓練也是一個方法。當然心率也是要注意要配在Z3區間為準。

以我自己的訓練區間來看,像是周二早上的課表我會用5:05-5:10左右配速、下午則是用4:45-4:50之間配速來跑課表。當然如果是400m之類的短間歇速度會拉快一些才能達到訓練效果。業餘跑者我覺得組數抓菁英跑者的一半甚至再少一點就很不錯了。

業餘跑者實務上應該如何執行這樣的課表?

我自己大部分平日都是執行早晚各一次的訓練,但是,前提是早上都是比較輕鬆的課表,下午的第二餐我才能吃強度,而且中間勢必要有午睡,不然不大可能持續下去。當然如果你比較年輕而且恢復力不錯,我是建議可以根據我上面的敘述,每週二四試試看執行雙閾值訓練,一三五則是輕鬆練,周末再執行較長時間的訓練課表。

周二早上可以跑全馬配速2km或是6分鐘的3-4趟(組休是主課表時間的約1/5),下午則是安排半馬配速慢5-10秒的1km跑5-6趟(組休是主課表時間的1/3左右)或是強度略高的400m間歇10-12趟。其它幾天可以早上下午各跑5-7km輕鬆跑即可。

我自己前年在練馬拉松時基本上也都是早上下午分別跑大約7km,週末跑個15-20km的中距離輕鬆跑,一周跑量約90km左右,馬拉松就可以跑出還不錯的成績。也可以供大家參考一下。

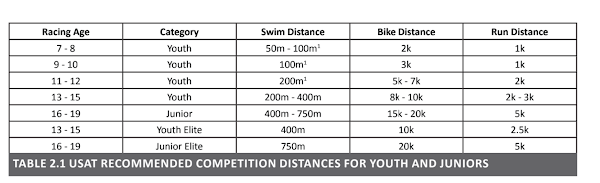

鐵人三項選手應該如何致行類似訓練?

如果是練鐵人三項的選手,我是認為更容易執行這樣的訓練,因為可以把訓練拆成三項來執行。舉例來說,周二早上安排Z3下緣的游泳,下午安排Z3上緣的自行車訓練。週三週五可以安排輕鬆跑步,週四則是跟週二反過來,早上自行車與下午游泳。比起跑步來說,這樣的安排還比較可以降低受傷的風險。

當然前提是,你要有這麼多時間可以練就是了。

如果喜歡這篇文章的話,贊助我一杯啤酒喔!

https://buymeacoffee.com/tricoachpoching

決定長距離跑步表現的關鍵因素包括:

1. 最大攝氧量

2. 跑步經濟性

3. 乳酸閾值能力

而對於年紀較長的跑者來說,前二者能夠改變的幅度相當有限,因此還能訓練的就只剩下乳酸閾值訓練了。

(圖片來自日本RUNNET)

不過以往我們訓練所說的LT閾值訓練,通常大家都會直覺認為是Z4喘得要死的配速,不過實際上,挪威式訓練法給的配速並不是我們所想的LT配速,而是稍微慢一點的配速練習,並且一天分為二次執行,一方面可以降低疲勞程度,一方面也可以堆積最大的訓練量。

會開發這樣的訓練模式主要背景是以往選手往往針對比賽配速左右進行大量的訓練,然而成績卻停滯不前,而且不少選手因此受傷或是過度疲勞。因此他們進行實證研究,是否進行略低強度、乳酸值3mmol左右的訓練能否達到更好的訓練效果??

研究比較了以下三種訓練模式:

1. 7-10天內所有的訓練都是在LT附近、之後再改為輕鬆的訓練

2. 每周執行2-3次的長距離LT配速跑(最長26km)

3. 單日執行多次的LT訓練,隔天則是實施輕鬆的訓練

實驗細節基本上就不贅述,大家都可以猜到結果是第三種效果最好,此外一天做二次的閾值訓練也可以堆出比較高的有效訓練量,重點是又不會讓選手太累。

以下是挪威菁英跑者一周的訓練範例(請注意是菁英跑者的課表,不要輕易嘗試!!)

先不要看內容是甚麼,光是周跑量180km就算砍半,一周90km也不是大部分人做得到的,更何況是課表還有強度。不過我們還是探究一下內容好了。

一天的雙閾值跑早上他們都是執行乳酸值在2.5mmol、下午則是在3.5mmol的強度,我們一般跑者當然不可能去測量實際乳酸值,但是簡單來說就是在Z3的下緣與上緣之間的強度。大家其實可以看看自己的Garmin或是Traiingpeaks上面的ZONE3配速區間,就可以抓到應該要跑的配速了。

如果你還是不知道的話,可以用自己的半馬PB平均配速為基準,早上用比半馬配速慢15-20秒、下午用半馬配速慢5-10秒的區間來進行訓練也是一個方法。當然心率也是要注意要配在Z3區間為準。

以我自己的訓練區間來看,像是周二早上的課表我會用5:05-5:10左右配速、下午則是用4:45-4:50之間配速來跑課表。當然如果是400m之類的短間歇速度會拉快一些才能達到訓練效果。業餘跑者我覺得組數抓菁英跑者的一半甚至再少一點就很不錯了。

業餘跑者實務上應該如何執行這樣的課表?

我自己大部分平日都是執行早晚各一次的訓練,但是,前提是早上都是比較輕鬆的課表,下午的第二餐我才能吃強度,而且中間勢必要有午睡,不然不大可能持續下去。當然如果你比較年輕而且恢復力不錯,我是建議可以根據我上面的敘述,每週二四試試看執行雙閾值訓練,一三五則是輕鬆練,周末再執行較長時間的訓練課表。

周二早上可以跑全馬配速2km或是6分鐘的3-4趟(組休是主課表時間的約1/5),下午則是安排半馬配速慢5-10秒的1km跑5-6趟(組休是主課表時間的1/3左右)或是強度略高的400m間歇10-12趟。其它幾天可以早上下午各跑5-7km輕鬆跑即可。

我自己前年在練馬拉松時基本上也都是早上下午分別跑大約7km,週末跑個15-20km的中距離輕鬆跑,一周跑量約90km左右,馬拉松就可以跑出還不錯的成績。也可以供大家參考一下。

鐵人三項選手應該如何致行類似訓練?

如果是練鐵人三項的選手,我是認為更容易執行這樣的訓練,因為可以把訓練拆成三項來執行。舉例來說,周二早上安排Z3下緣的游泳,下午安排Z3上緣的自行車訓練。週三週五可以安排輕鬆跑步,週四則是跟週二反過來,早上自行車與下午游泳。比起跑步來說,這樣的安排還比較可以降低受傷的風險。

當然前提是,你要有這麼多時間可以練就是了。

如果喜歡這篇文章的話,贊助我一杯啤酒喔!

https://buymeacoffee.com/tricoachpoching

留言

張貼留言